朱盛镭博客链接:http://blog.sina.com.cn/zhushenglei

头文字P

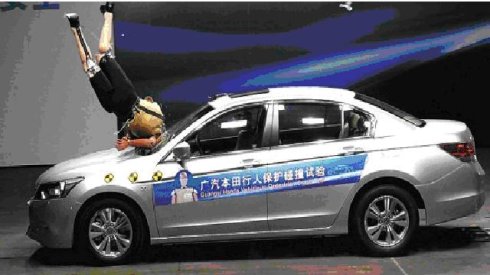

——关爱生命,由车内乘员延伸到车外行人

在媒体频频爆出“杭州飙车案”、“明星撞人案”等骇人听闻的交通事故中,被撞车内的乘员往往毫发无伤,而被撞的行人却命归黄泉。车内乘员保护这种“一元安全”忽略了车外行人的安全利益。当行人升格成为汽车消费者或者车商为提升车内乘员安全而炫耀时,我们购车人和造车人是否还应考虑一个共同的社会话题——行人安全保护?

传统汽车安全的不足

大量的交通事故分析显示,行人受到的伤害远远大于车内乘员。根据世界卫生组织《世界预防道路交通伤害报告》,全球平均每年有120万人死于道路交通事故,其中46%为行人或骑车人,这一比例在低收入和中等收入国家会更高。欧盟有关分析数据也显示,交通事故中行人和骑车人死亡率分别是车内乘员的9倍和8倍。美国每月平均有3400个行人死于车祸,这个数字与欧洲情况相近,其中30%的命案是撞及前窗或前柱。由此暴露出传统汽车安全技术的缺陷或考虑不周。

中国是典型的以混合交通(人车并行)为主的国家,道路交通伤害中死亡人数居世界前列。2008年中国发生道路交通事故265204起,造成73484人死亡(相当于汶川大地震死亡人数)。中国城市交通事故多以车撞人的事故为主,乘员与交通弱势群体(行人、骑车人)的死亡之比是1:3(发达国家正好相反,因为交通事故大多以车碰车事故为主)。因此,减少道路交通伤害中行人的死亡是当务之急。

从频繁发生的交通事故中吸取经验,人们的选车观念已从驾驭(Drift)至上转为安全至上。现代汽车安全技术,包括主动安全和被动安全,已可最大限度实现车内“乘员保护(Occupant protection)”,但这种“一元安全”忽略了行人的安全利益。而实现车内乘员与车外乘员和行人的共存安全,将“乘员保护”升华到包括“行人保护(Pedestrian protection)”的境界,是当今汽车安全科技的一次华丽转身:“头文字D(Drift)”转为“头文字P(Pedestrian)”,更彰显“以人为本”的高尚风范。

行人碰撞安全有“星级”

根据欧洲车辆安全促进委员会(EEVC)研究,在人车碰撞事故中,行人被撞击是一个综合、复杂的过程,包括人车的一次碰撞,以及人被撞弹后与道路设施的二次碰撞等。人车碰撞事故通常有以下特点:

——人体是与车辆前缘发生碰撞,所以前缘形状和刚度与碰撞伤害程度非常相关。

——下肢和头部是最容易受伤的两个部位,其次是胸部、腹部、脊椎以及上肢。下肢创伤是最常见的受伤类型;头部创伤是导致死亡的主要原因。

——头部受伤通常是与发动机盖和汽车前柱碰撞造成的;骨盆和大腿受伤通常是与发动机盖、翼子板碰撞造成的;大约75%的小腿受伤和40%以上的膝盖受伤是与保险杠碰撞造成的;

目前欧洲、日本行人保护测试是应用模块碰撞和假人碰撞。欧洲NCAP行人保护测试是模拟事故车辆40公里/小时的通常速度撞向测试假人(成人或儿童),通过反复测试,借助假人体内的传感器感应碰撞强度,然后对保险杠和发动机盖各区域进行评估(图1),利用绿、橙和红色分别表示好、适度和边缘。欧洲NCAP将行人安全碰撞分为四个区域,保险杠(6部位)对应小腿碰撞区;发动机盖前缘(6部位)对应大腿和盆骨碰撞区;发动机盖前部(24部位)对应儿童头部碰撞区,发动机盖后部(24部位)对应成人头部碰撞区。

欧洲NCAP从1997年开始行人碰撞安全测试,利用星级对其进行简单易懂的评定,最高为四星级,目前能获得两星级已算优异表现。

行人保护无微不至

如果人车碰撞难以避免,那么首先就是考虑汽车设计怎样使行人受到的伤害更小。

轿车造型设计趋向丰满柔润。没有考虑行人保护因素的车大多是前缘过于突显,即碰撞时人车接触的面积很小,导致行人在碰撞瞬间受到严重伤害。在造型改进上对前缘进行圆润优化处理,就能大幅度提高车辆对行人的保护;前保险杠改用柔性的高密度泡沫材料和新设计结构,可缓解冲击,有效地保障行人的膝、腿免受严重伤害;新设计的前照灯室及周边区域能确保按受控模式吸收上腿部的冲击能量,避免玻璃破碎割伤行人腿部;传统的车头立标看似高贵,但是一旦发生人车碰撞事故,尖锐的车标瞬间会变成一把锋利的凶器,给行人造成致命伤害。所以,奔驰、捷豹、红旗等曾经的标志性立标都在新车型中全面取消了。

全球车商的各种汽车还配置有不同类型的被动安全系统和主动安全系统,在行人保护方面的考虑可谓体贴入微。

行人保护被动安全系统

——发动机盖弹起系统。人车相撞后,行人上身和下身承受着两个巨大的反向加速度,造成胸部和头部撞向发动机盖而致伤害。坚实的发动机盖是致伤源。发动机盖弹起系统能够在人车碰撞时迅速被触发弹起,在发动机盖和发动机室之间形成吸能区域,使得撞击而来的人体是碰撞在柔性与圆滑的表面上,减少了头或肩部的受伤程度以及二次碰撞的伤害。

——行人安全气囊系统包括发动机盖气囊和前围气囊,两者配合使用可减少最常见的行人伤亡事故。

发动机盖气囊在保险杠上方。碰撞前气囊由碰撞预警传感器激发,50至75微秒内完成充气,并保持充气状态时间数秒钟。充气后的安全气囊在两前照灯之间部位展开,由保险杠顶面向上伸展到发动机盖面上。气囊的折叠模式和断面设计保证了气囊展开时能与汽车前端的轮廓相合,以保证儿童头部和成人腿部的安全。

前围气囊的作用在于防止行人被甩到发动机盖后部被前窗底部碰伤。气囊由传感器探测到行人与保险杠发生初撞后触发。在行人翻到发动机盖和滚向前窗时,气囊完成充气,两个气囊沿前窗底部将左右前柱之间的整个车宽完全覆盖,盖住了前窗、刮水器摆轴与机盖支座等致命的“硬点”,同时气囊不完全封住驾驶员视线。

行人保护主动安全系统

车辆智能安全保障系统实现对行人的主动保护,在事故发生前及时通知驾驶员,避免车祸发生或将事故损伤降到最小程度。车辆智能安全保障系统是先进的车辆控制系统的一部分,包括安全、危险预警和防撞等系统,涉及传感器、通信、决策控制、信息显示、驾驶状态监控等技术。通过安装在车身各部位的传感器、激光雷达、红外线、超声波传感器、盲点探测器等,由计算机控制,在超车、倒车、变道、雨天、大雾等易发事故情况下,随时通过声音、图像等方式向驾驶员提供回避操作和保持安全车距指令,并可自动或半自动地进行车辆控制,防止车与车、车与物或车与人之间的正面、追尾和侧向碰撞。

车辚辚,马萧萧,行人保护显高招。今天,人类已经很难摆脱对汽车的依赖,中国也已开始步入汽车社会。关于人与车的关系以及行人安全等社会、科技问题日趋凸现,全球实行统一的行人保护法规是必然趋势。未来汽车将更加关心和尊重行人的生命,即使不小心“温柔”一撞,也体现人性化的绅士风度。

朱盛镭 博客文章

2009-12-17