江晓原博客链接:http://blog.sina.com.cn/jiangxiaoyuan

《黑客帝国》发烧分类学

影片《黑客帝国》(Matrix,1999~2003)有发烧友无数,如要简单分类,可以有如下三种类型。说大一点,也可以说是关于《黑客帝国》的三种研究路径。

第一类可称为“知识索隐派”。他们干的可真是“体力活”,比如找来《新旧约全书》或《希腊神话指南》之类的书籍,从中逐一检索《黑客帝国》中的人名、地名、战舰名,诸如尼奥(Neo,“新”、“救世主”)、崔妮蒂(Trinity,“三位一体”)、莫菲斯(Morpheus,梦神)、锡安(Zion,古代耶路撒冷一个要塞)、逻各斯(Logos,宇宙之道)等等。希望从中解读出隐喻的意义。又如对影片的海报、视频截图等下大功夫,检索出某一款海报中,尼奥手持的是M-16A1型步枪;或尼奥和崔妮蒂勇闯大堂的激烈枪战中,尼奥手中的捷克造Vz61“蝎”式冲锋枪跳出的弹壳特写却是一款手枪子弹的。

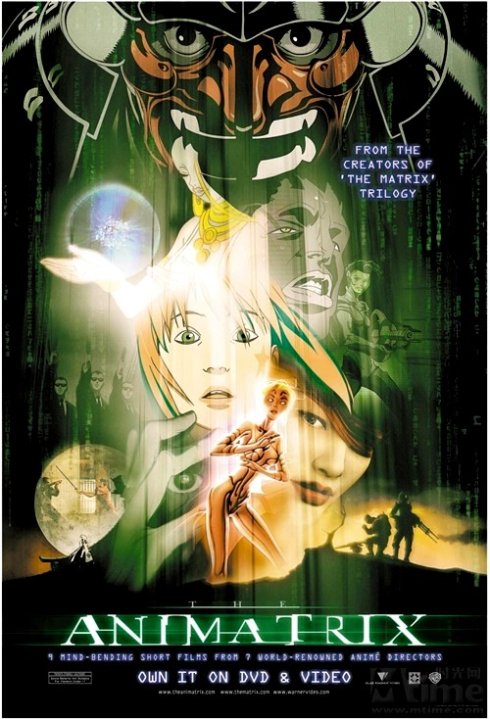

第二类可称为“合理解释派”。他们的主要兴趣是要将《黑客帝国》、《黑客帝国2:重装上阵》、《黑客帝国3:革命》这三部影片中的故事,建构成一个能够前后照应、逻辑合理的框架。比如锡安、机器城和真实世界究竟是什么关系?尼奥到底是人类还是程序?如此等等。为此他们又经常需要依赖那部包括9个短片的《黑客帝国卡通版》来说事。通常,一个系统只要复杂到一定程度,就会产生无数问题,每个问题的答案又远远不止一个,于是我们平时所习惯的“真相”就会扑朔迷离。而《黑客帝国》系列的4部影片,思想驳杂,手法多样,已经构成了一个极其复杂的系统,足以将所谓的“真相”隐入千重云雾之中。所以这一派所从事的实际上是“Mission Impossible”——就是找沃卓斯基兄弟亲自来讲解,也未必能够自圆其说。

第三类是我自己搞的,或可名之曰“科学思想史派”。我其实自认还够不上《黑客帝国》发烧友,比如“索隐派”那些体力活就让我望而生畏,不过十多年来,《黑客帝国》三部正片我看过5遍(每次都要将三部依次看完),那部《黑客帝国卡通版》也看了3遍。我的主要兴趣,是对影片故事情节背后的某些思想进行考察。

《黑客帝国》颠覆了实在论吗?

据说有史以来,从未有过影片像《黑客帝国》那样,引起哲学家们如此巨大的关注兴趣和讨论热情。许多西方哲学家热衷于谈论《黑客帝国》,特别是那些比较“时尚”的,比如齐泽克(Slavoj Zizek)之类。这确实是一个相当奇特的现象。而中国的哲学家则大都“既明且哲,以保其身”,几乎从不谈论这个话题。也许他们觉得对自己也看不明白的《黑客帝国》不如藏拙为好?抑或觉得以哲学家之尊去评论这样一部“商业电影”有失身份?我不知道,反正我不是哲学家。

不过哲学家谈论《黑客帝国》,仍然难免“哲学腔”——用我们门外汉的大白话来说就是总爱说些一般人听不懂的话(当然仅限于我看到过的著述)。倒是有些出自非哲学家之手的文章,明白晓畅,也触及了相应的哲学命题。

如果让我尝试用大白话来说,《黑客帝国》的哲学意义,最具根本性的是这个论题:

一旦我们承认了Matrix(所谓“母体”,即影片中电脑所建构的虚拟世界)存在的可能性,我们还能不能确定外部世界是真实的呢?我看到的答案通常都是否定或倾向于否定的,我自己思考的结果也是否定的。不难想象,这个否定的答案,对于我们多年来习惯于确认的外部世界的客观性(实在论),具有致命的摧毁作用。因为你一旦承认“母体”存在的可能性,那也就得跟着承认你此刻正在“母体”之中的可能性;而这样一来,你对外部世界的真实性就再也无法确定了。

上面这个问题,并非《黑客帝国》横空出世第一次提出,在此之前,哲学家们讨论的所谓“瓶中脑”问题,就是它的先声。在《黑客帝国》之前的某些科幻影片中,也已经或多或少地接触了这个问题,比如《银翼杀手》(Blade Runner,1981)、《十三楼》(The Thirteenth Floor,1999)等。但是它们都未能像《黑客帝国》那样将这个问题表现得如此生动和易于理解。可以说,《黑客帝国》用最新建构的故事和令人印象深刻的情节,在大众面前颠覆了实在论。也许这正是哲学家热衷于讨论《黑客帝国》的原因之一。

《黑客帝国》如何看待人机关系?

《黑客帝国》第一部的故事,似乎并未脱出“人类反抗机器人统治”这一科幻电影中早已有之的旧题(比如《未来战士》系列)。但是影片在第二部结尾处,安排了尼奥和Matrix设计者之间一段冗长而玄奥的对话,设计者告诉尼奥不要低估Matrix的伟大,因为事实上就连锡安基地乃至尼奥本身,都是设计好的程序——他已经是第六任这样的角色了,目的是帮助Matrix完善自身。在此之前Matrix已经升级过五次了。

我们从《黑客帝国3:革命》中,其实看不到革命。我们能看到的,主要是Matrix和锡安基地之间一场冗长的攻防战。锡安基地本来不可能抵挡住机器兵团的进攻,但由于救世主尼奥徒手独闯Matrix核心,大展奇迹,与Matrix达成了和平协议——尼奥为Matrix除掉不臣的警探史密斯,Matrix从锡安退兵。最终挽救了锡安基地,双方恢复共存状态。

有人认为第三部的所谓“革命”,指的是观念上的革命。

因为我们以前考虑人和计算机之间的关系时,不外乐观(相信机器永远可以为我所用)悲观(相信机器终将统治人类)两派,这两派其实都是“不是东风压倒西风就是西风压倒东风”的思想模式。据说《黑客帝国》第三部要革的,就是这个思想模式的命。取代这个模式的,则是“人机和谐共处”的模式。

第三部结尾处,Matrix的设计者承诺:人类有选择的自由——既可以选择留在Matrix中,也可以选择生活在锡安的世界。留在Matrix意味着将自己的大脑(和灵魂)交给机器,但可以过醉生梦死的“幸福生活”;去往锡安意味着保持自由意志,但生活(的感觉)可能没有在Matrix中那么美好。

第三部结尾处有一个阳光灿烂的美丽场景,如果我们还记得影片中曾交代过,人类为了阻断机器人所依赖的太阳能,已经“毁灭了天空”——地球上永远是暗无天日的,那么此刻的阳光灿烂,当然可以解释为人机之间已达成永久和平,世界已经重归和谐美好。

但是且慢,这样的解释是无法成立的。既然锡安也只是一个程序,那它就必然是Matrix的一部分,那就意味着机器已经控制了整个世界。人类实际上不能在真实世界和Matrix之间选择,只能在Matrix中这一部分和那一部分之间选择。这样的生活,不是依旧暗无天日吗?不是依旧在“不是东风压倒西风就是西风压倒东风”的模式中吗?那个阳光灿烂的美丽场景,仍然只能是Matrix给人类的幻象。

所以我的结论是:《黑客帝国》在人机关系问题上肯定是悲观的。影片未能给出“人机和谐共处”模式取代“不是东风压倒西风就是西风压倒东风”模式的足够理由。而那场向观众许诺的革命,在影片中并未发生——也许永远不会发生了。

江晓原 博客文章

2012-07-04